Giornata Mondiale delle Città.

Sto rientrando dal Giappone. Sorvolo mille città. Brillano e pulsano come se fossero vene. Dietro ogni luce, un algoritmo, ma anche un respiro, una vita, un’energia, una responsabilità. E penso: che futuro stiamo costruendo?

Dati e relazioni. Mentre il mondo celebra le Città, le luci si dissolvono tra le nuvole come vene pulsanti di un pianeta ultratecnologico.

Mi scorrono davanti agli occhi gli anni, i progetti, le persone.

Le nostre mappe di futuro, nessuna obsoleta, tutte parte di un unico processo evolutivo.

Da Palo Alto a Pollica, passando per Bologna, New York e Tokyo.

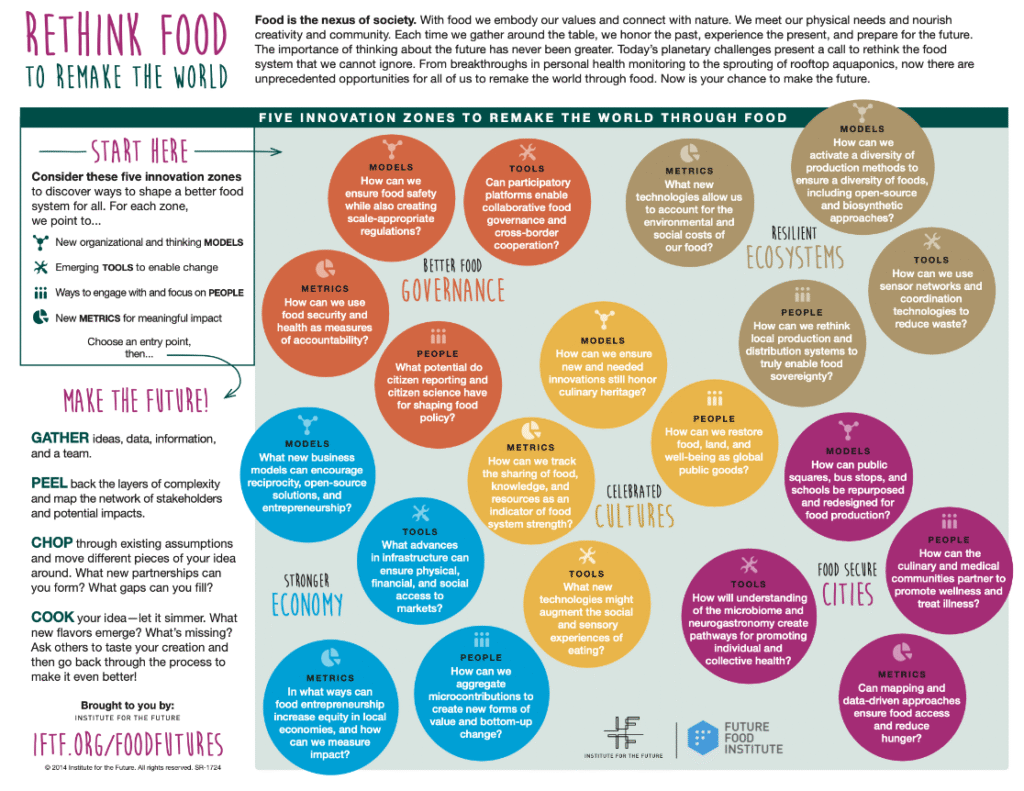

2014 – “Rethink Food to Remake the World” (con IFTF, l’Institute for the Future di Palo Alto), guidati dalla futurologa Marina Gorbis, lavorando al fianco di Miriam Lueck Avery, Rebecca Chesney e Sarah Smith.

Lì è cominciato tutto. Studiando il Futuro, abbiamo esplorato, imparando a leggere il mondo con lenti diverse e allenando lo sguardo a intercettare segnali deboli e relazioni fragili, abbiamo compreso che il cibo è un connettore, è un linguaggio universale, è diplomazia.

Abbiamo capito che, attraverso il cibo, possiamo riscrivere le regole del vivere insieme.

Il cibo come leva per la pace, per l’equità, per la prosperità condivisa.

Nel frattempo nasceva il programma dei Climate Shapers. Prima edizione del boot camp dedicato alle “Climate Smart Cities”. 2019, New York. Siamo alle Nazioni Unite, con partecipanti provenienti da tutto il mondo, insieme per imparare a essere agenti del cambiamento nella giungla contemporanea, fatta di città sempre più smart e sempre più fragili. Il Cibo per noi è sempre al centro. Esperienze ed incontri capaci di trasformare la visione in policy e azioni. Da quell’incontro è nata la risoluzione per la Giornata Mondiale di Consapevolezza sugli Scarti e gli Sprechi Alimentari.

Un passo concreto verso città più giuste, più consapevoli, più umane.

Arriva il Covid quando, nel 2020, iniziamo a studiare i “Foodscapes” di Tokyo.

È scoppiata la pandemia, e mentre il mondo si è fermato, noi abbiamo imparato a guardare la città con occhi nuovi.

Abbiamo ascoltato chef, cittadini, imprenditori, ragazzi.

Abbiamo scoperto che la resilienza urbana nasce dal nutrirsi insieme, dal condividere spazio, tempo e senso.

Intanto, nella nostra vita, entra Pollica in punta di piedi — e poi implode, deflagra, ci contagia.

Riprendo in mano Il manuale delle piccole virtù di Carlo Ossola (un regalo prezioso di un grande maestro) e riscopro il senso più profondo dell’urbanità: non come densità, ma come arte del convivere, del prendersi cura, del riconoscersi parte di un tutto.

E mentre qualcuno si ingegna per andare alla conquista di altri mondi, Pollica ci insegna a scoprire un modo nuovo di vedere questo mondo: un mondo che è ancora pieno di ciò che amiamo definire “terre future”.

Ma per rigenerarlo serve un’alleanza, una visione che vada oltre i confini amministrativi, che includa le aree interne, le cosiddette “zone marginali”, che invece sono centri vitali, animati da comunità che custodiscono risorse, biodiversità, ed “heritage” (patrimoni culturali materiali ed immateriali).

Le chiamiamo “bioregion”: territori vivi, connessi, capaci di dialogare.

E servono nuovi ruoli, nuovi mestieri del futuro.

Servono i “Weaver”, i tessitori: donne e uomini capaci di intrecciare storie, luoghi e saperi, di costruire reti fatte di relazioni autentiche, di fili invisibili ma resistenti, dove le connessioni sono vere e proprie infrastrutture, e la fiducia diventa la vera architettura del vivere civile.

Rimaniamo a Tokyo e continuiamo a lavore nel quartiere di Kyobashi e arriva il 2025 e il “The Regenerative Cities Manifesto”, Tokyo Tatemono partecipa con noi alla New York Climate Week.

Rimaniamo a Tokyo e continuiamo a lavore nel quartiere di Kyobashi e arriva il 2025 e il “The Regenerative Cities Manifesto”, Tokyo Tatemono partecipa con noi alla New York Climate Week.

Oggi quella visione è diventata un manifesto: un impegno collettivo per città che non si limitano a “sostenersi”, ma che rigenerano la vita, creando cicli positivi che uniscono salute, territorio, innovazione e comunità.

Un continuo ping pong tra margini e centri, tra città e territori.

Decine di hackathon, numerosi bootcamp, e tre mappe che disegnano un unico filo rosso: il nexus tra città, territorio, comunità e cibo.

È lì che si gioca il futuro che vogliamo.

Oggi celebro le città non come entità amministrative o architetture di cemento, ma come ecosistemi vivi.

Perché la loro sopravvivenza – e la nostra – dipenderà dalla capacità di stringere alleanze che si nutrono di fiducia, tempo e cura: tra generazioni, per custodire e tramandare conoscenze; tra centri e territori, innovazione e servizi, per creare benessere e prosperità inclusiva; tra pubblico e privato, per trasformare visioni in azioni concrete.

Le città rigenerative dovrebbero essere al centro dei masterplan più ambiziosi, ma spesso spaventa anche solo immaginarle.

Perché richiedono non solo visione, abilità progettuali e competenze tecniche, ma anche presenza, coraggio, perseveranza, tempo, garbo e tenacia insieme; richiedono spazio per accogliere la diversità e trasformare le fragilità in opportunità di evoluzione condivisa.

Sono organismi viventi, dove la diversità bio-culturale è la nuova ricchezza, dove la cultura è infrastruttura, e dove ogni gesto quotidiano – dal mercato contadino, passando per la comunità energetica, l’orto urbano o la scuola di quartiere – può diventare un atto politico di rigenerazione.

Dalla mia Silicon Valley di Palo Alto, alla Food Valley, a Reggio Emilia e Bologna, dove tutto è cominciato,

a Pollica, che custodisce le nostre radici e fa scuola, fino a Tokyo e San Francisco, dove la voglia di futuro si misura con le sfide sociali più dure del nostro tempo, le nostre “case” – i Living Lab, le comunità che sperimentano, gli angoli di città-laboratorio – raccontano un’unica grande storia: che il futuro è di chi lo fa, e che la prosperità si costruisce riappropriandosi del tempo, nutrendo creatività e relazioni.

E come ci ricorda oggi il professor Kwanphil Cho (Handong Global University – Pohang, South Korea), dovremmo tutti spostare il nostro focus

dalle luccicanti Smart Cities, programmate da menti abilissime, efficienti nel connettere dati, alle Wise Towns: sistemi che prendono vita da system thinker, architetti, social designer, artisti, scienziati e filosofi, che seguendo la bussola dell’ecologia integrale e dotati di grande intelligenza emotiva, imparano a creare valore connettendo vite.

Oggi, più che mai, celebriamo le città.

Quelle che respirano. Quelle che ascoltano, che curano, che creano spazi di relazione, che si prendono tempo. Quelle che scelgono la fiducia come infrastruttura invisibile, da rinforzare ogni giorno. Quelle che credono che il futuro non si crea osservandolo da lontano,

ma abitandolo – stando anche scomodi, con presenza, attenzione e intenzione.