A Roma, in occasione dell’evento ministeriale Agricoltura È, ho avuto l’onore di guidare un focus sulla Dieta Mediterranea come modello di sviluppo per i territori marginali ad alto potenziale. L’incontro, organizzato per celebrare l’anniversario dei Trattati di Roma, ha inserito il tema della rigenerazione territoriale all’interno di un contesto istituzionale di grande rilievo.

Il villaggio-evento, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), ha trasformato Piazza della Repubblica in uno spazio pubblico di confronto tra istituzioni, imprese, associazioni agricole e cittadini, con un obiettivo chiaro: rilanciare l’agricoltura come pilastro strategico per il futuro dell’Italia.

Aree marginali, risorse preziose per l’Italia e per l’Europa

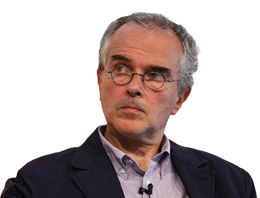

Ad accendere i riflettori sul tema è stato, Stefano Pisani, Delegato ANCI ai rapporti con l’UNESCO e gli altri organismi nazionali e sovranazionali per la Dieta mediterranea e gli altri modelli di sviluppo innovativi delle aree marginali ad alto potenziale, e Sindaco di Pollica Comunità Emblematica UNESCO della Dieta Mediterranea, che ha lanciato un messaggio potente e lungimirante:

“Le aree marginali che oggi si stanno abbandonando e spopolando, sono in realtà le nostre Terre Future, vere terre rare, dove si custodisce il potenziale più prezioso per affrontare la transizione ecologica e demografica.”

Con questa visione, Pisani ha evidenziato il ruolo delle aree interne come infrastrutture strategiche per uno sviluppo più equo, sostenibile e resiliente. Un cambiamento di prospettiva fondamentale per l’Italia e per l’Europa.

Il ruolo dell’agricoltura come asset strategico

Aprendo l’incontro il Sottosegretario Patrizio La Pietra ha ribadito con forza l’impegno del MASAF a rafforzare l’agricoltura come asset strategico nazionale. Un impegno che si traduce anche nella candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale UNESCO, a conferma del valore culturale, identitario e comunitario del nostro sistema agroalimentare.

La Pietra ha inoltre evidenziato la necessità di destinare maggiori risorse, attenzione e politiche strutturate alle aree interne, essenziali per la coesione territoriale e la sovranità alimentare.

A seguire, Marco Lupo, Capo del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, ha portato i saluti istituzionali sottolineando il ruolo centrale dell’agricoltura nelle strategie nazionali ed europee su sostenibilità, ambiente e sicurezza alimentare.

Cooperazione, comunità e resilienza

Dal mondo della cooperazione è intervenuto Cristian Maretti, Presidente di Legacoop Agroalimentare, che ha messo in luce il valore delle cooperative agricole nella promozione delle produzioni locali, nella costruzione di filiere resilienti e nella generazione di benessere nei territori più fragili.

Un modello cooperativo che, soprattutto in questo Anno Internazionale delle Cooperative, si conferma risorsa strategica per ridurre le disuguaglianze, redistribuire valore e trasformare i margini in motori di innovazione e sviluppo territoriale.

Innovazione e identità nei territori rurali

Alessandro Apolito, responsabile innovazione di Coldiretti, ha ribadito come l’agricoltura oggi sia un presidio attivo del territorio. Un settore capace di coniugare tradizione e innovazione, tutela dell’ambiente e coesione sociale.

Il percorso “Coldiretti per l’Europa” nasce proprio per rafforzare il legame tra agricoltori e istituzioni europee, in un’epoca segnata da crisi globali e incertezza. Apolito ha ricordato che gli agricoltori non sono solo produttori di cibo, ma attori chiave nella rigenerazione economica e culturale dei territori marginali. Portatori di un’agricoltura fondata su sostenibilità, tracciabilità e qualità, essenziale per affrontare le sfide della transizione ecologica e per difendere il vero Made in Italy.

Esperienze dal territorio: Basilicata e Calabria

Due testimonianze territoriali hanno arricchito il confronto, portando sul palco esempi concreti di come la Dieta Mediterranea possa tradursi in politiche locali di sviluppo integrato.

Mariangela Coringrato, Sindaca di Fardella, piccolo borgo montano della Basilicata, ha raccontato con grande passione l’esperienza de “La Via del Miskiglio”, un progetto di valorizzazione territoriale che nasce dall’ascolto e dalla sinergia tra Comuni, comunità locali e associazioni. La “via” prende il nome da un’antica pasta tradizionale del territorio, il miskiglio, ottenuta dalla miscelazione di farine povere (ceci, fave, cicerchie) e preparata ancora oggi secondo rituali tramandati da generazioni. Questo elemento identitario è diventato simbolo di resilienza culturale, biodiversità alimentare e coesione sociale.

Attraverso la riscoperta e la narrazione del miskiglio, la rete intercomunale ha avviato un processo di rigenerazione che parte dal cibo per connettere patrimonio immateriale, saperi agricoli, turismo lento e formazione intergenerazionale. La Sindaca ha evidenziato come anche nei borghi più piccoli e nei territori più fragili, sia possibile attivare modelli virtuosi di sviluppo locale, capaci di contrastare lo spopolamento e di generare nuove economie basate sulla valorizzazione delle risorse locali, sulla centralità delle comunità e sulla riterritorializzazione delle filiere.

Un esempio emblematico di come la Dieta Mediterranea, intesa non solo come stile alimentare ma come modello sistemico di vita, possa diventare strumento concreto di rigenerazione territoriale, capace di mettere in rete competenze, identità, sostenibilità e innovazione sociale.

Antonio Leonardo Montuoro, Presidente dell’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento di Nicotera, ha riportato l’attenzione sul valore scientifico dell’eredità lasciata da Ancel Keys, lo studioso americano che, proprio a Nicotera, negli anni ’50 avviò il celebre Seven Countries Study. Questo studio pionieristico rappresenta ancora oggi uno dei più importanti riferimenti internazionali in ambito nutrizionale ed epidemiologico. È stato infatti il primo a dimostrare, con metodo scientifico, la stretta correlazione tra alimentazione, stile di vita e salute cardiovascolare, evidenziando come il modello alimentare dei Paesi del bacino mediterraneo, e in particolare dell’Italia meridionale, fosse associato a una maggiore longevità e a un minore rischio di malattie croniche.

Montuoro ha sottolineato come quell’intuizione, nata dall’osservazione delle abitudini alimentari e sociali di comunità rurali apparentemente marginali, sia oggi confermata da decenni di ricerca clinica, e rappresenti una base solida e credibile per promuovere politiche pubbliche di prevenzione e salute, ma anche per ispirare nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Quello che è ancora più significativo è che gli studi avviati da Keys non si sono mai fermati: nel corso degli anni, sono stati approfonditi e ampliati, fino a oggi, con nuove ricerche multidisciplinari che continuano a indagare gli effetti della Dieta Mediterranea sulla salute, sull’ambiente e sul benessere delle comunità. In particolare, il Cilento, dove Keys visse per oltre trent’anni, si conferma un laboratorio scientifico e culturale vivente, in cui studiosi, medici e antropologi di tutto il mondo continuano a trovare conferme e nuove evidenze a sostegno di questo modello di vita e di alimentazione. Un’eredità scientifica, ma anche etica e sociale, che oggi più che mai può guidarci nella transizione verso stili di vita più sani, sostenibili e connessi con i territori.

Dieta Mediterranea e sviluppo sostenibile: il futuro dell’Europa passa dai territori marginali

A chiudere simbolicamente l’incontro, ancora una volta le parole di Pisani:

“Se vogliamo davvero costruire un futuro sostenibile, dobbiamo partire da quei territori che oggi vengono definiti marginali, ma che custodiscono ciò che più ci serve: suoli fertili, aria pulita, conoscenza antica, comunità resilienti. Non possiamo più permetterci di chiamarle periferie. Sono le nuove centrali di futuro.”

La conferenza ha dimostrato come la Dieta Mediterranea non sia solo un modello alimentare, ma un vero paradigma di sviluppo sostenibile. Un modello vivo, radicato nei territori, capace di unire agricoltura rigenerativa, cultura, salute, economia circolare e coesione sociale.

Dalle Terre della Dieta Mediterranea, parte un messaggio forte all’Europa: il futuro nasce dai territori.